【連載】いまさら聞けない 脳神経外科ドレナージのしくみと管理の基本

脳槽ドレナージ|「部位別」ドレーン管理はここを見る!②

脳槽ドレナージ|「部位別」ドレーン管理はここを見る!②

- 公開日: 2019/5/19

圧設定やクランプ手技など、脳神経外科領域の開放式ドレナージには、特徴的な知識が求められます。ここでは、脳室ドレナージ、脳槽ドレナージ、スパイナルドレナージの管理の実際を解説します。

脳槽ドレナージ

どのような治療で使うの?

●くも膜下出血に対し、くも膜下腔の血腫を排出させることによって、脳血管攣縮を軽減し、水頭症をできるかぎり予防する。

■ドレナージシステムの原理

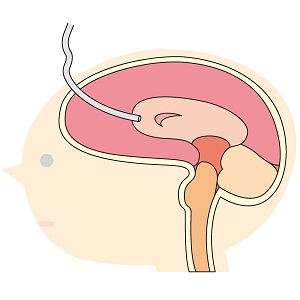

通常、脳室ドレナージと同じドレナージシステムを利用します。一般的には、脳底槽や視交叉槽等にドレーンを留置します。脳槽は脳室と交通しているので、脳槽から髄液を排出させることによって頭蓋内圧をコントロールすることができます。

ただし、脳室と異なり、脳槽は比較的狭く、脳血管が多数存在するので、脳室ドレナージよりも細いチューブを使用します。したがって、流出が滞る傾向があり、チューブが詰まりやすいという特徴があります。そのため、脳室ドレナージと併用する場合には流出の停滞を防ぐために、脳室ドレナージよりもやや低い圧に設定します1)。

■排液の観察

脳室ドレナージと同様に、性状と量、チューブ内の液面の拍動の有無に注意します。